大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于战狼还是拍保守了的问题,于是小编就整理了4个相关介绍战狼还是拍保守了的解答,让我们一起看看吧。

为什么感觉外国的特效相对于国内来说会显得更加真实?

只是标准的问题,很多国际大片特效都是我们国家团队做的,因为他们追求效果。我们的电影追求效益,不会花太多钱在这个事上,所以不是我们做不出来,而是不需要花那么大代价去做

钱不到位啊,权游单集平均600万美元的费用。大场面800-1000万美元的成本呀。

分配不到位啊,国产流量拿大半,剩下几毛钱怎么买好的质量?

还有审美呀,看看权游打的光,在看看大多数国剧,仙侠剧打的光?

调色就更不说了,低级。

记得前几年有一句话“国剧怕你不知道是假的,美剧怕你看出来是假的”

话说回来,国剧在慢慢成长,随着年轻一代慢慢成长,国人在美学方面也在慢慢成长。

不是因为经费吗?

听说,国外,比如好莱坞,花两亿拍一部电影,服化道具特效这些,基本都要用掉一个多亿,那些大牌明星的片酬也未必是天价。

又听说,国内也花两亿拍一部电影,其中一亿五千万都是演员的片酬,经费划分到服化道具特效这里,可能只剩几十万甚至更少。

成本几十万甚至更少,这点钱做出来的特效,跟人家花一亿做出来的特效相比?要是不显得假,那人家花一亿不就白花了吗?

更有甚者,还听说,很多电影的特效都是外包的,而且是层层分包。

制品人把制作特效的活儿给了A公司,A公司把这一部电影的特效分成几个部分,分别下包给B、C、D、E、F公司。虽然是同一部电影,但是这些制作特效的人员都没碰过头,都是凭着自己的感觉和个人的理解去做,等到最后把所有特效集合起来,进行剪辑的时候,发现每个公司做出来的特效风格都不一样,无法浑然一体,那可不就一眼假嘛。

此外,据说做这些特效的人,也未必真的是高手。

制片人把制作特效的工作交给A公司;A公司拿了30万,自己留下15万,用15万把这个活交给B公司;B公司自己留下10万,用5万把这活交给某学校的老师;老师留下4万,用1万把这活交给了自己的学生;学生留下8000,用2000把这活交给了网吧里正在学习做图的小孩,小孩还美得冒鼻涕泡。

这么搞下来,要经费,经费不足;要制作技术,制作技术稀烂。那你说,还能做出什么好特效?

再有一个问题。哪怕制作经费充足,制作特效的人员是高手,他也架不住外行添乱。

外国的制作特效的人员什么样?咱也看过一些纪录片,他们制作特效的时候,没有人来乱掺合。哪怕总制片人来了,想对这些专业工作指指点点,工作人员也就送他一个字:滚!

国内的,就惨点。不管是制品人还是导演,总之是外行吧,这外行出血来的大外行,看工作人员制作特效,他给你瞎指导,外行指挥内行,每多掣肘,要命不要命?不信你去网上看看,有多少一线人员每天都带着菜刀上班,不定什么时候就跟甲方拼命了。有这样的甲方,工作人员再能,他发挥不出实力呀,那特效能做得好不出鬼了吗?

确实有这个问题,看过不少大片发现一个问题。就是背景渲染问题,国外大片一到特效背景就是很暗的基调,这样就显得特效不违和浑然一体。国内就不一样,特效感觉很浮夸的样子。

电影《少林寺》当年有多火?你还记得当时的情景吗?

少林寺这个电影有多火?我不列数据,也不讲剧情。

你要问我爸妈,农村的老头老太太,他们年轻时看过的电影,除了那些老的革命电影,他们能说出来的,我记忆中只有两部。

一部就是《少林寺》,另一部是张艺谋的《红高粱》。我爸说,少林寺刚上映那会,他二十郎当岁,这部电影看了无数遍,没花一分钱。

为什么呢?

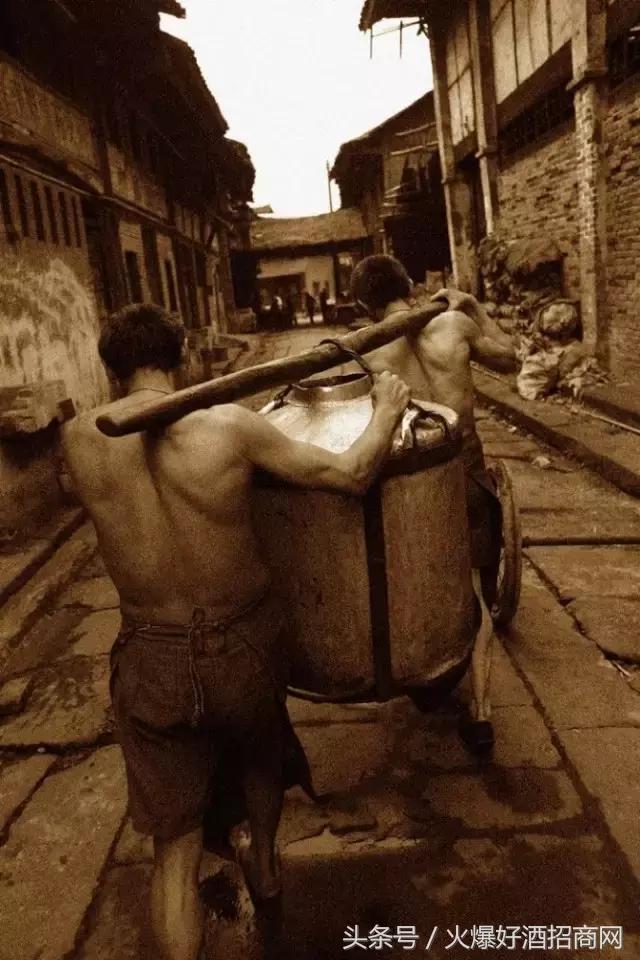

因为那时候农村都是下乡放电影,放映员带着放映机,布的白荧幕,电影胶片,音响,一个村一个村的去放。我爸和他的伙计们,就跟着这些放映员,一个村一个村的去看。而且由于是露天的,都是在晚上放映。就是下面这样的。

据我爸说,那时候追着这部电影看,都成了风潮了,很多人不但在附近村子里看,不过瘾,还追到别的镇子里去看,好几十里地,还是晚上。

你说这部电影有多火?

很多大明星,我爸妈都不认识,但是他们认识李连杰。有时候电视上放映李连杰的电影,他们还能叫出名字,只是偶尔跟成龙混,可见成龙大哥在民间的影响力也非常大。一直到我小时候,还流行下乡放电影,谁家孩子结婚了,办喜事了,当天晚上必请一场电影,在村里最宽的街上放。我记得我小时候,放的大都是港片,而且武打片居多。

我记忆深刻的有两部。一部是徐克李连杰的《黄飞鸿》,另一部就是徐克的《新龙门客栈》。我那时候特别小,甄子丹的腿被剥干净露出白骨那个镜头,把我吓坏了。来张张曼玉压压惊。

这首由著名作曲家,王立平词曲的《牧羊曲》可是当时乃至我们这一代(80 90后)耳熟能详的歌曲,准确来说,在我身边的从40后到90后,说没听过这首曲子的人,还真的没有,哪怕不会唱,也会哼几句。

这首从《少林寺》中走出来的曲子,可谓经典非常,另一首《少林少林》也是传颂的经典。

21世纪后,由青年民族歌唱家、 北京歌剧舞剧院国家一级演员王二妮重新在舞台上演唱了《牧羊曲》和《少林少林》,再次把人带回那个武林纷争的世界中。

众所周知,武侠电影和武术电影(统称为动作功夫片,武打片都行,现在不纠结于这个,有区别,但是也大致一致)在我们这个年代已经数见不鲜了,多得不胜枚举。尤其是台湾和香港,胡金铨,张彻,袁家班,洪家班,刘家班,成家班,导演的武侠电影可谓经典得不得再经典。

但,《少林寺》的意义就在于,她(用了拟人化)是我们大陆首部武侠电影,赋予生命和意义也是不一样的。哪怕是大陆第二部武侠《南拳王》,即便万人空巷,名气也不如《少林寺》之一半。因为在那个精神生活特别匮乏得年代,立即引起了轰动,人们被影片中精彩的武打场面深深的震撼了。

1982年,耗资200万元的《少林寺》问世,影响空前,迅速火遍大江南北。在香港公映时,作为第一部在香港上映的内地功夫片,在当时复杂的政治环境下,《少林寺》在香港创下1616万港币的超高记录。一举打破香港功夫片历史最高卖座记录。

天下武功出少林,这句耳熟能详的话,更是我们对待武术有着更进一步的认知,激发了之后的武术热,气功热。

接下来我们看看票房:

《少林寺》在1982年上映后,以1毛钱的票价创下了161578014元(按价值算,当时的一毛钱保守估计相当于现在1元左右吧,换算一下,应该也有10多亿票房,也很不错了,如有讲错,欢迎指正)的票房记录。

1982年,《少林寺》在日本首映,创下40(一说36亿)亿日元的票房纪录。据当时的《日本产经》报道,《少林寺》票房按当时的日元值计算远在2003年《英雄》创造的41亿日元之上,居华语片历史之首。(还有一说是48亿日元)

1982年,《少林寺》在西班牙上映,观影人数多达17万人次,创下10万多欧元的记录,这也是即李小龙之后的由一部让世界认识中国的功夫巨作。

1983年,《少林寺》在韩国上映,仅汉城观影人数就达到了278965,创造了251亿韩元的票房记录。位居当年卖座华语片之首。

据导演张鑫炎回忆,当时的少林寺在拍摄时还很荒凉。他们第一次来到少林寺取景时,山上的荒草足有一米之高,而且根本就没有路,寺里也只有几个老掉牙的和尚,泥菩萨的身体已经坍塌了一半……这哪是千年古刹,分明是断了香火的破庙。

可以说,《少林寺》是一部在世界电影史上具有划时代意义的作品。它不仅一改70年代邵氏武术动作拆解的套路,全部采用真人功夫(多用无替身,无死角,一镜到底)的拍摄方式,还大胆启用了李连杰这位武英级运动员,才有了世界动作电影辉煌的今天。

(以上均属个人感受以及网友的一些观点,如有疑问,欢迎讨论。图片及数据均来源于网络,如有侵,删。)

少林少林,每当歌声响起的时候那时有多少人像我一如此的专注眼睛一直盯着荧幕。

对影片,印象颇深的是少林功夫、塔林、大山门、旋律优美的歌(后来知道歌名《牧羊曲》)、冬练三九,夏练三伏等等。不想后来竟成为萦绕我脑际很长时间的梦想。严重到初中时曾和同伴暗地谋划离家出走,去寻访名师,拜师学艺。只是因种种原因未实现而已,若当时坚持,真的离家出走,去少林学了功夫,现如今还可凭此扬名海外,像李连杰那样,哈哈,最起码能混口饭吃嘛。还可以除恶扬善嘛~~:)《少林寺》影响了当时很多的热血青年去学习武术,去少林寺拜师学艺,了解中国功夫,而在当时受《少林寺》影响的外国青年去学习武术也有几十万!

就《少林寺》本身来说,算是香港和内地80年代合拍片的典范,武侠电影也摆脱了找不到优秀外景的尴尬,以至于《少林寺》给人气势宏伟的感觉。《少林寺》同样捧红了当时不到18岁的李连杰,并成为当年全国家喻户晓的功夫明星,真算是少年成名、一炮而红。

就比如说像我们现在所熟知的武打演员有王宝强,他当年去少林寺学武,也是受了电影《少林寺》的影响,让他走上了武打演员这条路,也奠定了他如今的地位。而像吴彦祖也是受到了电影少林寺的影响。促使他去拜师学艺。其实也是因为受雷斯的影响,能够让我们看到有那么多的武打明星,还在积极的宣传中国功夫中国武术,去给青少年做一个正面的榜样和影响。

《少林寺》电影当年到底有多火?作为过来人,对当时的情景至今记忆犹新。所以,看到这个题目,少不了要唠叨几句。

记得《少林寺》电影放映的时候,是 1982年的夏天,几月记不得了。当时我十六七岁的年纪,生活在河南省的一个小镇上。这个小镇是一个工业重镇,有许多的厂矿企业,还有部队。当然,还有农村。几乎每个礼拜都有放电影的单位,父母所在的单位有时也放电影。电影院离住的地方也很近,票价很便宜,一般的电影2分钱,新电影或者加长的和上下集的电影5分钱。我说的这个电影院,就是一个大的厂矿企业自己的电影院,对外开放。它是多功能的礼堂,开会,表演节目,放电影都在里面。小的厂矿企业就在篮球场上放电影,村子里在麦场上放电影。当时,最喜欢看露天电影了,正反两面都可以看。反面看动作是反的,那看的也非常开心。只要附近有放电影的地方,就约上三五人去看电影。《少林寺》电影就是在那样的情况下放映的。

第一个放《少林寺》的单位是当地的部队,白天部队在礼堂放了两场,晚上还要放两场。这下不得了啦,迅速的传遍整个镇上。到了晚上大家约在一起,向部队的方向进发,一路上不断地有人从四面八方汇入人流,浩浩荡荡地向前走。往前看看不到头,向后望望不到头。从镇上到军营大概有十公里左右吧,全是人。等我们走到了部队门口,早已聚集了很多人,还好我们一起的人都是人高马大的,很快带着我挤到了前面。对面有好几排的解放军堵着,不让进,后边的人就往前推,解放军堵不住,就冲进去七八个,再冲又进去几个。这时,就看见又来好多的解放军来维持秩序。其中的一个拿着小喇叭,喊话,让大家安静,保证让大家看上电影等类似的话,安慰大家,听到这么说大家也就安静下来。这时,就看见里面的人,搬设备,架荧幕,做放映的准备工作。看到这样的情景,后面的人又一阵的躁动,又往前推,我被推了进去。看上了电影,这一场电影是我看电影以来,一个场次人数最多的一次。

后来,没过几天镇上的其它单位和电影院陆续的放该电影。还是人数众多,电影院场场爆满。我记得,在短短的时间内我看了十几场《少林寺》这部电影。

自中国电影诞生以来,从没有哪部电影像《少林寺》那么火过……

火到什么程度呢?如果你觉得现在的《战狼2》《流浪地球》已经超级火了,那我告诉你,电影《少林寺》比这两部电影火一百倍都不止。

因为那时候除了很偏远的农村外,城市、县城、城郊农村的老百姓几乎都看了《少林寺》。有的人还看了不止一遍,二刷、三刷、四刷,甚至五刷的人比比皆是。

我看《少林寺》时是三岁,对剧情似懂非懂,反正影片全程打得相当过瘾。记得当时电影院人山人海,小孩要大人抱着才行,不然很容易挤散。

除了老百姓爱看,电影《少林寺》所有一切都火了。李连杰一炮而红,打通了功夫、动作电影之路;千年古刹少林寺也火了,一直火到现在;影片的原声歌曲《少林少林》《牧羊曲》更是成了录音机里出现频次最高的歌曲。

虽说《少林寺》大火特火有时代的推动作用,但这种“全民电影”四十年来只出现过一次,也挺值得中国电影人思考的。

如何评价巴基斯坦电影《翱翔雄心》?

印度电影的产量巨大,以至于国内观众会觉得印度周边国家都没有电影产业。

今年,巴基斯坦电影《翱翔雄心》登陆国内院线,时隔45年,巴基斯坦电影又重新回到了中国观众的鉴赏圈中。

影片依托于真实国际环境,讲述了巴基斯坦面临边境不断遭遇入侵,武装冲突逐步升级、国家尊严面临挑战的情况下,奋起反抗保家卫国的故事。

片中巴基斯坦为了维护国家领空不被侵犯,决意培养一支拥有强大战斗力的空军,而巴基斯坦的年轻女孩子们应征入伍,在以男性为主体的军队里不断进取,最终成长为战斗机飞行员。

巴基斯坦的年轻军人们也为了祖国的安危,奋不顾身舍生忘死。

故事的内核十分简单,故事的叙事手法也没有更多技巧,倒叙和闪回在主线中穿插,从影片最终呈现的效果来看,巴基斯坦电影行业比宝莱坞的成熟商业体系差距还是有的。

但是影片令人惊喜的地方也很多:

首先,影片的战斗场面效果不俗。

作为一部主打空军战斗的影片,战争场面绝对少不了,战斗机在空中纠缠追击的场面并不好拍,影片对战斗机空战的场景处理还算取巧。

远景战斗机纠缠旋转,如同两只小小鹰隼缠斗,近景特效的塑料感并不强,场景切换动感十足。

真想说若非在动荡之中存续多年,也不会有影片中如此真实的战争场面。

影片中拍摄了战斗和攻击的威武,也拍摄了被战争连累的普通百姓,生民无辜,却要成为军事博弈中的炮灰,死亡的凄惨不断提醒着每个人,和平来之不易。

其次,女性飞行员令人惊喜。

国内观众对巴基斯坦的了解可能会包含关于保守的印象。

尤其是近几年国内观众看过的一些印度的影片,女性被认为应该留在家里,不被鼓励承担社会责任出演社会重要角色几乎已经成为宗教的特点。

这部巴基斯坦影片中出现了英姿飒爽的女性飞行员,并且还在故事中为女性的成长和成功留下了清晰的脉络,让国内观众对巴基斯坦的先进性和社会开明程度有了全新的认识。

女性作为社会主体的重要组成部分,本不该因种种原因而受到歧视压迫,甚至被隔绝在社会责任之外。

片中女飞行员让影片的格局从一个国家的主旋律宣传片,上升到了一种文化自信的宣传。

最后,影片演员的颜值着实能打。

由于对巴基斯坦电影行业了解甚少,看到影片中养眼的帅哥美女却根本叫不上他们的名字。

尤其是男主角,乍一看以为是冬兵跑来客串巴基斯坦电影。

电影中时不时出现的歌舞场面,让看惯了宝莱坞的观众倍感跳戏,只想问这两个国家在讲故事这件事上都是不跳舞就讲不明白的吗?不过看在颜值都这么能打的情况下,也不失为是一种享受吧。

还有电影中出现的国产枭龙战机,如果是军迷的话一定会觉得格外兴奋,巴铁不愧是巴铁,主旋律电影里都是中国战斗机。

影片优点很多,缺点也比较明显。

作为一部讲述保家卫国的主旋律影片,制作者显然想要在大爱之中加入小爱,让角色对家庭和爱人的小爱融入对祖国的大爱之中。

意图以小见大,从细微处做大局,可惜最终在细微处着笔太多,让观众觉得有些搞不清到底是要关注主角的儿女私情还是家国大爱。

喜欢俊男美女歌舞片的、喜欢军事和战争的、想要了解这个中国毗邻多年的国家社会风貌的观众,都可以安排周末去看看《翱翔雄心》,在战争的残酷中体会和平的珍贵,在国产战斗机的英姿中感受祖国的强大,在俊男美女歌舞中体会家国情怀的大爱和小爱。

相声圈有哪些“禁忌“是你没想到的?

谢邀。相声我还是喜欢听侯宝林,马季等老一辈相声艺术家的。这几天闲来没事,连续听了几天侯先生和马先生的相声,感觉还是很清爽,都是积极向上的内容,没有屎尿屁,没有伦理哏,照样听起来好笑。至于应该有什么禁忌,不是很懂,我只知道任何文艺作品必须积极向上,给人以启迪。就算不能潜移默化的影响人,也不能负能量!

我从12年开始把听相声归入日常生活,没多少年,所以谈不上资深的迷,也不会去想听相声给我带来多大的帮助,能让我开心的同时,学习到一些相声的基本知识和相声的历史那就算没白听,乐呵乐呵得了,何必纠结那么多,又不是专业的。

这些年过滤掉的都是ZZ性包袱吧,以至于某年春晚极力热捧的反腐相声,从脚本到演员,都不知道怎么拿捏尺寸了。

我们生长在一个很矛盾的时代啊,媒体众多、思路活跃,很开放,但也很紧绷。就像80年代,人人都紧绷保守,但回头一看,好像比现在还奔放。

至于三俗,新中国成立后,相声艺人确实或主动、或被动地自我革新了一把。不依靠三俗的包袱,依旧能让观众发笑,而且笑后有回味,可以说是相声的一大进步与跨越。

不过好多东西也找不到了。比如《托妻献子》,一贵一贱交情乃见,一死一生乃知交情,穿房过屋妻子不避,得有这托妻献子的交情。这里其实是四番儿,整个相声的结构就是个大号的“三翻四抖”。结果呢,穿房过屋妻子不避这一番,就丢了。有回忆说,是逗哏的讲捧哏的夫人给孩子喂奶,然后逗哏就过去看(两人住在一个院子的前后进),然后一顿擦边球,绝对的三俗吧?

现在各位听到的《托妻献子》,基本都是由捧哏说“穿房过屋妻子不避,这句我懂”或者,直接从“一死一生乃知交情”跳到“托妻献子”。但是为了更好地净化相声舞台,我发现老台本里关于“穿房过屋妻子不避”的内容,也被抹去了。

到此,以上就是小编对于战狼还是拍保守了的问题就介绍到这了,希望介绍关于战狼还是拍保守了的4点解答对大家有用。

发表评论